Infierno en Santiago: la mayor tragedia urbana de nuestro pasado

El Infierno en Santiago: La Tragedia Olvidada del Incendio de la Iglesia de la Compañía.

Dicen que las campanas doblaban solas esa noche. Que el humo y el hedor, no se disipó del cielo durante días. Y que aún hoy, cuando el viento sopla desde el norte, hay quienes aseguran oír murmullos en el aire. La historia oficial habla de más de dos mil muertes. Pero la memoria, la verdadera, susurra otras cosas.

Era la noche del 8 de diciembre de 1863 y la ciudad de Santiago estaba vestida de fiesta. La Iglesia de la Compañía de Jesús, situada en la esquina de las actuales calles Compañía con Bandera, en pleno corazón del centro cívico, rebosaba de fieles. Mujeres de todas las clases sociales asistían al cierre del Mes de María, rito de devoción católica que conlleva recogimiento y fervor popular.

Algunas delicadamente vestidas de tafetán y encaje. Otras, apenas un velo sobre la cabeza o un rosario. Pero todas compartían la misma fe… y el mismo destino.

Bastó una chispa. Un cirio encendió las guirnaldas de papel encerado que decoraban el altar mayor. En minutos, el fuego se expandió como una criatura viva que engullía todo a su paso, trepando por columnas, cortinas, estandartes, sin piedad. Y en ese momento el pánico se desató. Carreras, tropiezos y caídas generaron caos y desesperación, agolpándose en la única puerta que estaba abierta y que lamentablemente para ellas, se abrían hacia dentro. Las demás, por decisión del clero, habían sido cerradas con cerrojos, por temor a saqueos durante la misa.

Afuera, el gentío se aglomeraba con desesperación. Hombres que gritaban los nombres de sus hijas, otros golpeaban con furia las paredes ardientes, caballeros de sombrero y capa, otros de poncho y chupalla que intentaban abrir a hachazos los pesados portones sellados, esos que nunca cedieron. Un jinete se acercó al acceso principal lanzando su lazo, consiguiendo arrear cuerpos envueltos en llamas, que quedaron esparcidos en la tierra. La ciudad entera parecía contener el aliento. Santiago no tenía bomberos, solo manos desnudas y la incredulidad de lo que pasaba ante sus ojos. Dentro, tras los muros incandescentes, los gritos agudos, interminables, casi animales, eran una letanía de muerte que angustiaba el alma y dejaba a su paso, sólo lamentos de dolor e impotencia.

Cuando el fuego cesó, al amanecer, la escena era dantesca. Cuerpos carbonizados, irreconocibles, fundidos entre sí, masas apiladas en la puerta principal. Encontraron alguna que otra joya pegada a los huesos que permitieron identificar la procedencia, peinetones de carey, rosarios aferrados a unas manos . La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes; madres con sus hijas, novias, hermanas, empleadas, damas de compañía y alguna que otra amante.

Según documentos oficiales recopilados por Memoria Chilena, los cuerpos fueron trasladados en carretas al Cementerio General. El hedor era tal que muchos vecinos huyeron del sector. Algunos cadáveres se desmembraban al tocarlos. Otros fueron enterrados sin nombre, en una gran fosa común cavada con apuro.

El impacto fue una herida abierta en el corazón de la sociedad Chilena. Las calles y casas de Santiago se cubrieron de crespones negros y un silencio incómodo se apoderó de las tertulias aristocráticas. Las familias más influyentes, que esa noche perdieron esposas, hijas, prometidas y hermanas, clamaron justicia entre lágrimas y rabia. Se suspendieron las fiestas. El estupor era latente. El duelo fue nacional. El escándalo cruzó los Andes y el océano: The New York Times dedicó una crónica estremecedora al suceso en enero de 1864. La vergüenza era ineludible. Habíamos fallado como ciudad, como sociedad, como humanidad. Al año siguiente, como un acto de redención, nació el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Voluntarios, entrenados y decididos, juraron que una tragedia así no volvería a repetirse. Fue entonces, y sólo entonces, que Chile entendió a la fuerza, entre cenizas y cuerpos calcinados, que no podía seguir improvisando frente al desastre.

La magnitud de la tragedia no tardó en generar supersticiones. Se decía que fue un castigo por la idolatría. Algunos aseguraban haber visto a una mujer vestida de negro caminando entre las llamas sin quemarse: “la Dama de la Compañía”, un alma que regresaba cada aniversario. Sacerdotes confesaron haber recibido cartas firmadas por mujeres que decían escuchar los lamentos de las que murieron. ¿Fantasía?, ¿culpa?, ¿memoria que no descansa?

Años más tarde, se instaló el «Monumento a las víctimas del incendio de La Compañía» del escultor Albert Ernest Carrier-Belleuse, quién diseñó una estatua que hoy se alza al final de Avenida La Paz, justo frente al ingreso principal del Cementerio General. Se trata de una figura femenina, altiva, con el rostro alzado y las manos entrelazadas, que representa a las víctimas. No tiene nombre. No tiene rostro reconocible. Es un símbolo de una memoria fracturada.

En 2024, la escritora Francisca Solar revivió la tragedia desde otra mirada con su novela El Buzón de las Impuras. A través de una trama de ficción histórica, Solar reconstruyó las vidas de las víctimas y denunció la forma en que fueron culpadas por su vestimenta “inflamable” y por “acudir demasiado” a la iglesia. «Quise devolverles la dignidad a esas mujeres que murieron y fueron olvidadas por la historia», dijo en entrevista a un diario capitalino. (La Tercera, 2024).

Hoy, en el mismo lugar donde se alzaba la Iglesia de la Compañía, altiva, solemne, y devorada por las llamas, sólo queda una plaza silenciosa, frente al edificio del ex Congreso Nacional. Ninguna placa nombra a las víctimas. Ninguna ceremonia oficial interrumpe el bullicio moderno para recordar el incendio más letal de nuestra historia. La ciudad ha cambiado. Los tiempos también. Santiago es ahora un mosaico vibrante, una urbe multicultural donde conviven acentos lejanos, aromas de otras tierras y miradas que vienen de distintos horizontes. Pero entre cafés apurados, pasos veloces, vendedores ambulantes y fachadas de vidrio, pocos se detienen a imaginar que bajo esas aceras yacen los ecos de una tragedia. La ciudad avanza, como si nada. Como si el humo se hubiera disipado para siempre. Pero la memoria , esa que no tiene estatua ni nombre, sigue ardiendo, en silencio.

Esa memoria latente está en los documentos que aún se conservan en el Archivo Nacional y en el sitio Memoria Chilena. Está en la novela que dio voz a las víctimas. Y sobre todo, está en quienes se detienen frente a la estatua en Avenida La Paz a preguntarse ¿Quién es? y por un momento, escuchan, aunque sea sólo en el alma, el eco de aquel incendio que jamás debió ocurrir.

Iglesia de la Compañía de Jesús, hacia 1863. Autor: Treutler, Paul, 1822-1887, Colección: Biblioteca Nacional de Chile

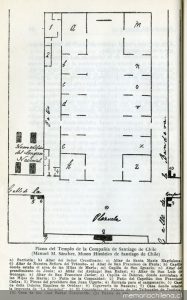

Plano del Templo de la Compañía de Santiago de Chile, ca. 1863. Autor: Sanchez, Manuel M., Colección: Biblioteca Nacional de Chile

José Luis Claro, fundador del Cuerpo de Santiago y primer Capitán de su Tercera Compañía. Fuente: 150 años de honor y gloria : notas para una historia de los Cuerpos de Bomberos de Chile / Carlos Fredes Aliaga. Chile : [s.n.], 2004. 254 p. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Grabado francés con el incendio de la Compañía. Fuente: 150 años de honor y gloria : notas para una historia de los Cuerpos de Bomberos de Chile / Carlos Fredes Aliaga. Chile : [s.n.], 2004. 254 p. Colección Biblioteca Nacional de Chile.

«Monumento a las víctimas del incendio de La Compañía» del escultor Albert Ernest Carrier-Belleuse. Colección Biblioteca Nacional.